どうも、りかちゅうです!意知が殺されてしまうことは「べらぼう」を見ている人はわかりますね。その影響で田沼家は廃れることになっていくらしいですが。その事件の発端となるのは佐野政言という人物です。彼がなんで意知を殺したのかに関しての真相はちゃんと掴めていません。ですが、少なくとも意知に関して何かしらの恨みがあったそうです。だからこそ、この記事にて彼の人生やその恨みなどについて話しますね!

佐野政言のプロフィール

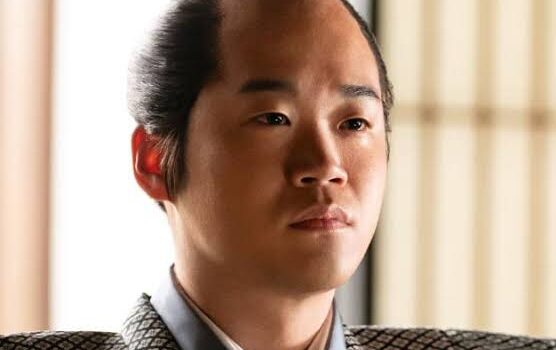

彼は意知を殺したことで有名になったのは事実ですね。そんな彼はどんな感じの人間なのか?まずはプロフィールから見ていきましょう!

名前 佐野政言

生年月日 1757年

没年 1784年

備考

意知を殺した男です。理由は怨念という説もあれば田沼政治を終わらせたい説もあります。ただ、彼はその後処刑されました。

佐野政言の人生

このように政言は意知を殺したのは事実です。それで有名になったようなものですが。では、彼はどのような人生だったのか?

1.生い立ち

政言は1757年に上野国甘楽郡に400石を領する佐野家に生まれました。実は佐野家は旗本ではあるものの、鎌倉時代から続く名門で政言は源左衛門常世の末裔にあたります。また、政豊の跡を継ぎ大番士から新番士へと転じました。

番士とは江戸幕府の将軍家を守るために常備兵力として組織されていたもので江戸幕府における職制の1つです。この役職は権威のあるものです。実は1783年に10代将軍の徳川家治の鷹狩りの時に政言は側近として選ばれました。それって、佐野家が代々格式のある家柄であったことでもありますね。

2.意次と意知に賄賂依頼したものの…

このように、政言の家柄名門で将軍との距離は近いです。ですが、家禄は中程度でした。そこで、出世を望んだ政言は佐野家の家来筋にあたる田沼意次と意知に賄賂を贈り後ろ盾を求めまました。理由は政言は田沼家が昇進した際に自らの先祖を粉飾したいとも考えていたからです。

ですが、田沼意次と意知は佐野家の系図を借りて返しませんでした。なんなら、佐野家に伝わる七曜旗や系図まで奪い取ったとされます。また、政言は意知へ多額の賄賂を渡すも昇進の約束が果たされませんでした。さらに、先ほど話した徳川家治の鷹狩に従った時、政言は雁を射落とした功績を認められられませんでした。なんなら、他の者だけが褒美を受けるという屈辱も味わいました。このような蓄積の影響である事件が起こります。

3.意知を殺傷する

政言を有名にしたのは1784年に起こしたあの事件です。事件とは若年寄の意知殺傷事件です。政言は江戸城内で突然意知に斬りかかって重傷を負わせます意知はその傷が原因で8日後に亡くなりました。詳しいことはこちらを見てください!

ちなみに、政言が意知に切りかかった明確な理由はまだ分かっていません。ですが、政言が意知に切りかかった時に「覚えがあろう」と3度叫んだと言われています。このようなことから政言は意知に対して大きな禍根があったことは間違いないとは言われています。

4.処刑される

事件を起こした政言は幕府より切腹を命じられ、1784年に「伝馬町牢屋敷」で自害しました。また、佐野家は武士の身分をはく奪され屋敷や家禄の没収を命ぜられます。そして、政言には子どもがいなかったため最終的に佐野家は途絶えてしまいました。なお、江戸幕府では政言が意知に切りかかった動機を「乱心の仕業」として処理しました。

「世直し大明神」と称えれる

その当時、江戸では米価が下落し経済に対する庶民の不安と田沼政権への反感が高まっていました。そのため、当時の町人たちには政言の行時代を変えようとした「義挙」と受け取られました。その影響で政言は「佐野大明神」「世直し大明神」などと称えられることになるのです。また、政言を称える落書や落首も多数流布し田沼政権崩壊の一因になりました。

まとめ

田沼政治を終わらせるために政言が意知を殺したという説もありますね。「べらぼう」ではその説も取り入れてますし。ただ、そうなると彼は捨て駒みたいになりますね。大元に使われて終わりというのか。ただ、意知を殺す時の発言とかを見ても政言は意知になにかしらの恨みはあったからこのような時間が起きたのかなと思われます。以上です!最後まで読んでいただきありがとうございました。