どうも、りかちゅうです!重三郎は浄瑠璃にも携わることになります。その時も鳥山検校があるんですね。取り立て人の中でも色んなところと繋がっている人なんですね。まあ、そんなことはさておき、重三郎はその影響から富本節という流派で浄瑠璃を活動している人と関わることになります。誰のことか?それは富本午之助という人です。彼は富山節を盛り上げた人で江戸文化に貢献しました。ということで、この記事にて富本節について話しますね!

浄瑠璃とは何?

浄瑠璃とはなんぞやという人もいるかと思われます。日本史に疎い人はそうなりますね。ですので、まずはそこから話します!

概要

浄瑠璃とは三味線を伴奏に使い太夫が語る詞章と旋律によって物語を進めていく音曲のことをいいます。浄瑠璃は義太夫節とも呼ばれます。このように、浄瑠璃は音楽が主体ではあります。ですが、叙事的な一面もあるため浄瑠璃は語り物に区分されます。

ちなみに、浄瑠璃と呼ばれるようになったのは室町時代の中盤に「浄瑠璃御前物語」が大流行したからだそうです!

流派色々ある!

浄瑠璃は曲節とも呼ばれる語りが人気となり京都や大阪、江戸で多くの流派(○○節という言い方をします)が誕生しました。具体例としては富本節、義太夫節、清元節、新内節、常磐津節、河東節、一中節、宮薗節などがあります。

浄瑠璃がヒットしたきっかけ

義太夫節の創始者こと竹本義太夫は近松門左衛門とのコンビを組みました。それがどうやらヒットしそれがきっかけで浄瑠璃が流行りました。そして、浄瑠璃は伴奏楽器に三味線を使い人形による演技を合わせた人形浄瑠璃へと発展を遂げました。

今回話すのは富本節!

今回は富本節のことについて話します。理由は富本午之助が「べらぼう」の主人公こと重三郎と関係があるからです。ということで、どういう経緯で富本節ができたのか?

1. 富本節の誕生

竹本義太夫と同じ時期に活躍した浄瑠璃語りに都太夫一中という人物がいました。その人は一中節の創始者として知られています。それで、その一中節の弟子に豊後節の創始者こと宮古路豊後掾がいます。この豊後節は宮古路豊後掾の弟であり養子でもあった宮古路文字太夫が常磐津節の始祖となるなどたくさんの流派が生まれています。富本節もそのうちの1つです!拾い画ですがこちらを見ればわかります!

2.創始者は富本豊前掾

富本節を創始したのは富本豊前掾です。この富本豊前掾は先ほど話した富本午之助のお父さんです。となると、富本午之助は富本節の2代目ということになります。

では、富本牛之助のお父さんはどんな人なのか?富本豊前掾は元は宮古路豊後掾の弟子として宮古路品太夫と名乗っていました。それから宮古路文字太夫(常磐津文字太夫)と名乗っていました。ですが、独立してから独立して自ら一派を立ち上げ富本豊志太夫と名乗りました。これが富本節の誕生です。富本豊志太夫は掾号をもらい富本豊前掾となりました。さらに、その後筑前掾となりました。

3.2代目が富本節を盛り上げる

先ほども述べたように富本節を立ち上げた富本豊前掾の子で2代目となるのが富本午之助です。彼は1754年生まれで、文1822年に亡くなりました。富本午之助は初めは2代目豊志太夫を名乗りました。それから豊前太夫を名乗りました。

ちなみに富本午之助は豊前太夫と名乗っていたものの、彼のお父さんでもある初代は豊前太夫とは名乗っていません。ただ、富本午之助以降跡を継ぐ者は豊前太夫を名乗ります。富本午之助は60歳を超えてから掾号をもらい富本豊前掾藤原敬政となります。彼は美声の持ち主として有名だったとから富本節は隆盛を迎えます。

4.分派

富本午之助が60歳の頃に二世富本斎宮太夫という人物が富本節から分派して清元延寿太夫と名乗りました。それから新たに清本節を立ち上げ人気を博しました。このように富本節から流派が分派しました。

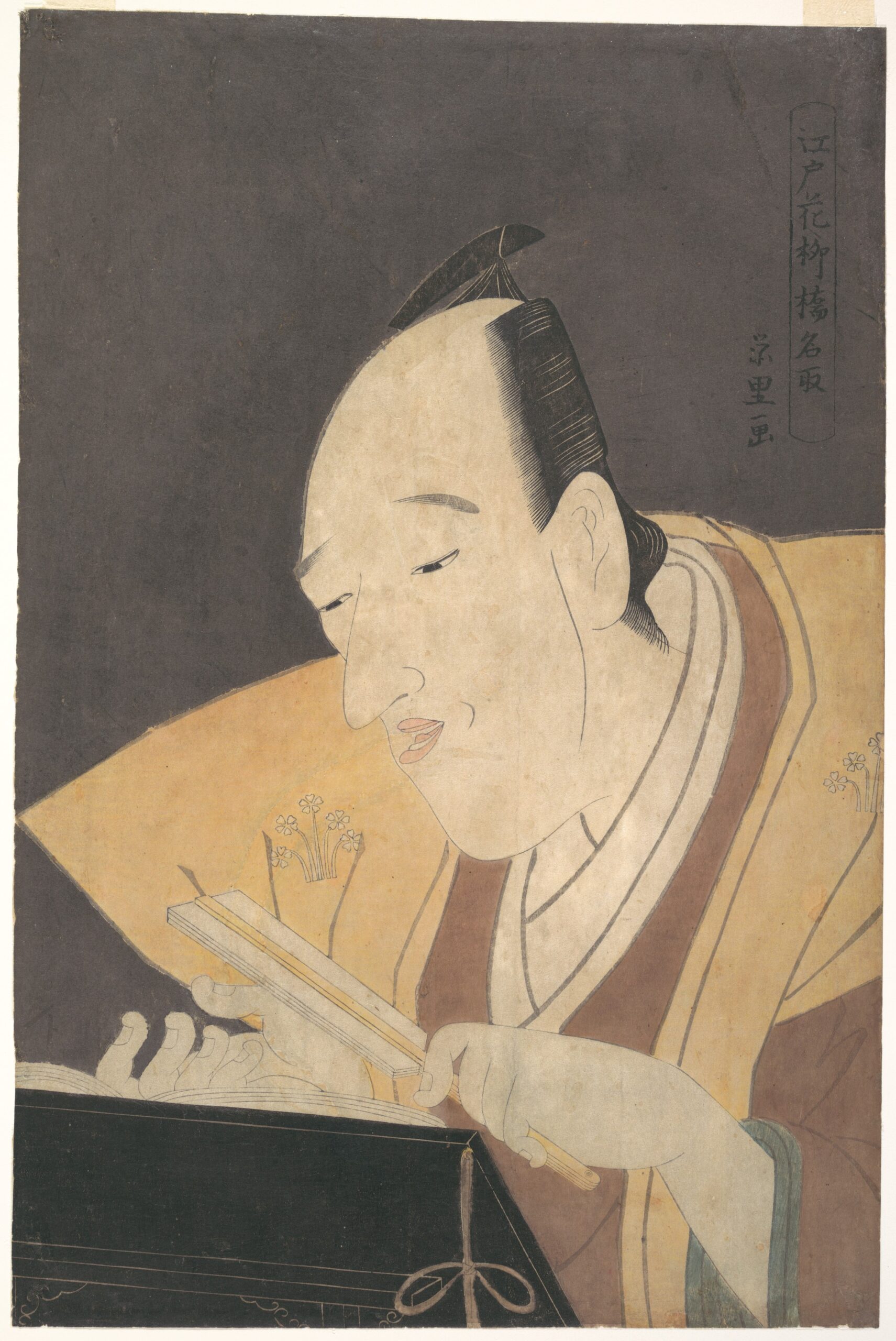

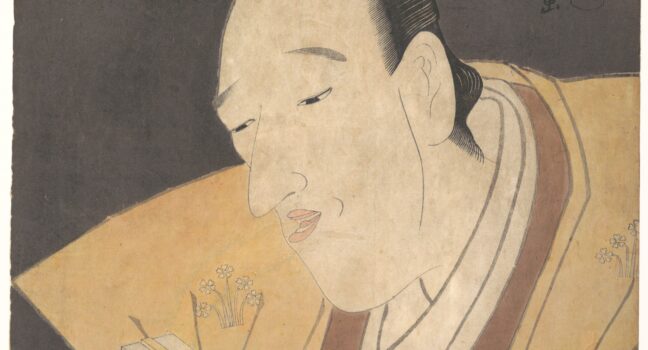

富本午之助の顔立ち

先ほども話したように「べらぼう」では富本午之助です。この方は顔立ちに特徴があります。こちらを見てください!

面長な顔からですね。そのため、彼は「馬づら豊前」と言われました。「べらぼう」で富本午之助を演じる市川門之助さんも面長でありますね。そこら辺も考えてキャストを選んだんですかね?

まとめ

浄瑠璃といえば人形浄瑠璃を思い出しますね。とは言っても詳しくは分かってないですが←。にしても、浄瑠璃には色んな流派があるんですね。あんなに流派が多かったらついていけないです。分派もされていますからね。きっと弟子の人が独立すると新しいものを作るんでしょうね。だからこそ、流派が多くてついていけないものの、「べらぼう」を通して富本節はどのようなものかは少しでも知りたいなとは思います。以上です!最後まで読んでいただきありがとうございました。

りかちゅう