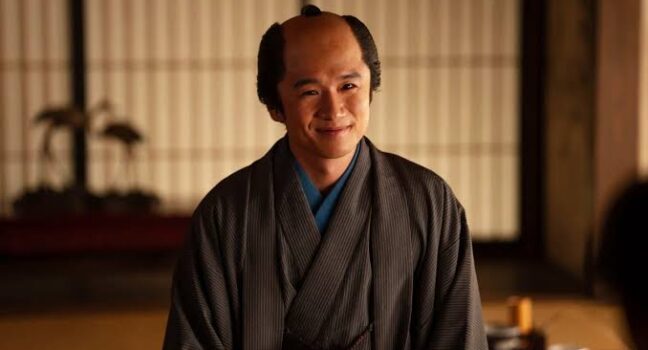

どうも、りかちゅうです!今回は「べらぼう」では風間俊介が演じている男のことを書きます。風間俊介の演技はすごいですよね。目が笑ってない演技とか上手いなと思います。風間俊介はサイコパスな役が似合いそうですね。まあ、そんなことはさておき、風間俊介は「べらぼう」ではどういう立ち位置なのと思いますよね。立ち位置としては重三郎のライバルで鶴屋喜右衛門って人です。彼の家は元は京都で江戸文化が盛んになったあたりから江戸にデビューした家です。ちょっと特殊ですね。ですので、この記事にてその話をしますね!

index

鶴屋喜右衛門は通称です!

鶴屋喜右衛門はどの代も生没年不詳です。分かることとしては実の苗字を小林らしいです。え?鶴城屋は本名じゃないのって?鶴屋喜右衛門とは屋号です。略して鶴喜と呼ばれたり、仙鶴堂と号したりしています。ちなみに、鶴屋喜右衛門は三代にわたって襲名されています。それで、「べらぼう」に登場する鶴屋喜右衛門は初代かと思われます。

鶴屋喜右衛門の歴史

鶴屋喜右衛門の概要はこんな感じです。先ほども述べたように鶴屋喜右衛門は京都から来ています。ですので、その経緯なども話しますね!

1.元は京都で始まった本屋

江戸時代初期の頃は本の出版は京都で始まりました。その当時は漢籍、仏書、古典文学などが対象でした。ですが、第二世代なった時に出版社は古浄瑠璃や仮名草子など娯楽作品を出版するようになりました。17世紀前半に鶴屋喜右衛門は娯楽作品を出しています。最も早い時期の出版物として1631年の「せっきょうかるかや」があげられます。ちなみに、初期の鶴屋は浄瑠璃作品を専門に手掛けていたため浄瑠璃屋喜右衛門、草紙屋喜右衛門、正本屋喜右衛門などと名乗っていました。

2. 鶴屋喜右衛門が江戸にデビュー

江戸の町が発展するのに伴って江戸で書店ができていきます。ただ、その初期の頃の多くの店は京都の支店というような形で店が出されていました。鶴屋喜右衛門もその1つです。江戸でも京都と同名の「鶴屋喜右衛門」と名乗っていました。とは言っても、この江戸へ進出した鶴屋喜右衛門が京都の鶴屋喜右衛門の一族なのか、のれん分けした番頭なのかについてはよく分かっていないそうです。

ちなみに、江戸の鶴屋喜右衛門の場所は日本橋大伝馬町3丁目、その後、常盤橋御門ヨリ本町筋下ル8丁目通油町北側中程八右衛門店、茂兵衛店、元浜町善兵衛店、新大坂町および石町3丁目で営業していました。また、江戸に来てからの鶴屋喜右衛門は3代目まで受け継がれました。

鶴屋喜右衛門の活躍

このように、元は京都からであるものの、今回話すのは江戸の鶴屋喜右衛門ですが彼はどのような活躍をしたのか?

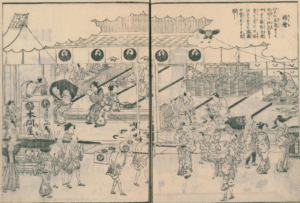

1.お店の風景

1834年から1836年に出された「江戸名所図会」に通油町の鶴屋喜右衛門の店頭風景が描かれています。たこが揚がっているので、正月の情景であることが分かります。

また、左を向き左右の翼を頭上に丸く広げた鶴こと鶴丸紋は鶴屋の紋ですが絵の中にも描かれています。

2.江戸でも成長する鶴屋喜右衛門

鶴屋喜右衛門は江戸を代表する地本・錦絵問屋の一つへと成長していき江戸の人々の間にしっかりと根付いていきます。それは「誹風柳多留」に掲載されている川柳からもわかります。

母親ハ夜るの鶴屋へ迷ひ来る

子を思ふ夜るの鶴やへ草さうし

吉例に鶴屋から買ふ草双紙

正月明けに草双紙が最も多く出版されるということですね。このような状況から次のような句もあります。

鶴に蔦こたつの上に二三冊

これは鶴屋と蔦屋の草双紙がコタツの上に置かれている正月の光景を詠んだものです。

3.「武家百人一首」でデビュー!

鶴屋が初めて出版した書籍が1672年の「武家百人一首」でした。ちなみに、鶴屋喜右衛門は先ほども述べたように奥州街道沿いにある通油町(現在の東京都中央区日本橋大伝馬町)に店があります。そして、道を挟んだ向かい側には重三郎の店舗があり錦絵や書籍を求める多くの人で賑わっていました。

4.火事と衰退

鶴屋喜右衛門は3代目の頃にたくさんの悲劇が起こりました。1833年に3代目鶴屋喜右衛門が急死し1834年には大火災により店舗を焼失するという事態が起こりました。さらに、天保の改革の影響で戯作への弾圧と奢侈の禁止からベストセラーとなっていた「柳亭種彦」の「偐紫田舎源氏」は絶版に追いやられました。そのため、衰退に向かいました。

鶴屋喜右衛門の出版物

鶴屋喜右衛門は、数多くの作品を刊行しました。ですので、そこら辺の話もしますね!

1.有名な浮世絵師の作品を刊行

刊行された書物の分野は幅広く浮世絵師・菱川師宣の地誌や鳥居清倍の漆絵、浄瑠璃本、絵本などをたぶさわっていました。その中でも錦絵では勝川春潮、北尾政美、喜多川歌麿、歌川広重など時代を代表する浮世絵師の作品を数多く取り扱います。

また、鶴屋喜右衛門は1677年に菱川師宣が挿絵を描いた、江戸の地誌である「江戸雀」を刊行しました。「江戸雀」は江戸各地における名所の紹介や大名屋敷、社寺、町、橋の総数が書かれています。そのため、日本初の江戸の観光本としても知られています。

2.「東海道五十三次」を合同刊行

1833年には歌川広重の代表作となる東海道五十三次を同業者の保永堂と合同で刊行しました。この絵は東海道は家康の指示により設けられた、江戸と京都を結ぶ重要な街道です。この東海道に沿って53ヵ所の「宿場」と呼ばれる旅人達のための食事処や宿泊所などがありました。

それで、歌川広重は出発地である日本橋から、到着地の京師の三条大橋までを含めた各宿場の風景を自然と旅人の姿を用いて巧みに表しています。さらに、朝焼けや霧、雨、雪なども加え叙情的な場面をえがきました。そうしたことで東海道五十三次は海外でも高く評価された名作となりました。

鶴屋喜右衛門のエピソード

鶴屋喜右衛門には出版する人として有名なためエピソードはあります。ですので、これから話しますね!

1.ちゃんと根付いた本屋でしたよ

「べらぼう」では重三郎が主人公なので鶴屋喜右衛門は落ちぶれる感じに描かれてますね。ですが、鶴屋喜右衛門の活動は江戸の生活の一部として根付いていたことは確かです。先ほどの川柳がそうですね。あれは江戸時代に版元からの新刊は江戸における正月の風物詩でした。その際にこの句は鶴屋喜右衛門と蔦屋重三郎から出版された草双紙がこたつの上に置かれている正月の光景を詠んだことを伝えています。これは重三郎と同等のレベルってことです。このようなことを踏まえても、鶴屋喜右衛門の活動が世間一般に浸透していたことが窺えますね。

2.酒好きな鶴屋喜右衛門

この話は何代目鶴屋喜右衛門のことなのかわからないです。ただ、曲亭馬琴の「近世物之本江戸作者部類」によれば先代の喜右衛門近房の長子である鶴屋喜右衛門が1818年に出した「絵本千本桜」は実は馬琴の代作と書かれています。そして、この喜右衛門は非常に酒好きだったので1833年に享年46歳で亡くなりました。葬儀に参列した馬琴は「しるやいかに苔の下なる冬ごもり ひがしの松に春を待たして」という句を詠んでいます。

まとめ

風間俊介の演技がサイコパス感あるからこそ鶴屋喜右衛門の印象はそこまでいいと思っていませんでした。ですが、いざ記事にしてみると印象が変わりましたね。本当は着実に本屋をやっていたところなんだなと。きっと重三郎のライバルだからあんな感じなんでしょうね。だからこそ、実際はドラマはどのことはないと知った時は驚きました。その一方で「べらぼう」では今後どんな鶴屋喜右衛門になるのかは気になっています。以上です!最後まで読んでいただきありがとうございました。