どうも、りかちゅうです!定信が寛政の改革をやってからは「べらぼう」の主人公こと重三郎は苦労しています。なぜならば、出版統制令で自分の好きなようにできないからです。そこで、重三郎などの文化人は書物で定信と戦いました。その代表作が「鸚鵡返文武二道」です。この作品は皮肉をきかせています。なんなら、初っ端からかましています。それ故に絶版だけでは済まないくらいの処罰が来ました。そこまでになる作品って何と思いますね。ですので、この記事にてその話をしますね!

index

「鸚鵡返文武二道」が作られた背景

定信が厳しい思想統制・出版規制を行う中で重三郎たちは作品で対抗しました。その一冊でもあるのが恋川春町が書いた黄表紙の「鸚鵡返文武二道」です。かなりの皮肉を利かせた名作として大ヒットしました。「べらぼう」で皮肉屋の春町言われていたのはこの作品の伏線張りのためでしょうね。

※恋川春町のことについてはこちらの記事を見てください!

物語の内容

「鸚鵡返文武二道」は皮肉はあるけど面白い作品ってことですね。では、一体どんな物語なのか?

1.時は平安時代に遡る!

物語の時代は平安時代こと醍醐天皇の御代です。太平の世が続いたので人々が贅沢暮らしをするようになりました。それに対して嘆いた醍醐天皇は自ら高価な着物を脱ぎ捨てて粗末な綿の衣を着ることで人々に質素倹約の模範を見せます。また、菅原道真の怨霊が雷となって多くの高官を殺してしまいました。そのため、朝廷は役人不足にになりました。そこで、道真の子でもある菅原敦茂に政治を任せることにしました。

2.武士を育てるのに手こずる

ですが、今いる役人たちはいずれも道真の仇敵の親族ばかりで使えないそうです。そこで、時代を超えて、剣術は義経、弓術は鎮西八郎、馬術は小栗判官(伝説上の人物)を呼び出しました。また、身分を問わず指導して才ある者を取り立てるように命じます。その際に、義経、鎮西八郎、小栗判官らはそれぞれ武士たちに稽古をつけます。

ですが、武士たちは鍛える意味を理解しないで勘違いにもほどがある迷惑行為ばかりします。具体的には往来の人々をやたらと木刀でたたいたり、店の商品を射抜いたり、遊女にまたがって馬の稽古をしたりなど淫らなことばかりしてた。

3.文学を学ばさせるようにする

このように、町の騒ぎになりました。醍醐天皇は敦茂を呼び出し再び相談しました。その際に醍醐天皇は「武芸も大事だ武芸だけ鍛えたおバカさんは乱暴になるだけ」と言いました。敦茂はその意見に納得し大江匡房という学者を呼び出しました。ただ、敦茂は最初から漢籍ばかりの難しいと考えました。そこで、自分が「秦吉了の言葉」という本に天下国家を治める心得を書いたからこれを湯島聖堂で講釈してくださいと大江匡房に伝えました。

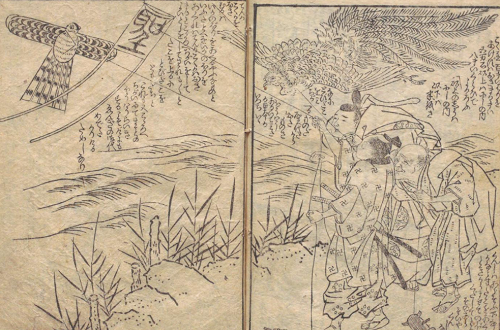

4.凧上げと勘違い

大江匡房は「秦吉了の言葉」を元に日々講義しました。それで、その本の中には「天下国家を治めるとは凧あげのようなものだ」と書いてありました。それなのか、「凧を上げれば天下国家が治められる」と勘違いをした武士たちは凧を上げだしました。

そしたら、凧を友達だと誤解して本物の鳳凰が飛んできたのです。それ故に、鳳凰はめでたいと見世物にして広く人々に見せることにしました。黄表紙は正月に売り出されるものです。ですので、どんな作品も必ず「めでたい」で締めるのがお決まりなのです。

物語で何を暗示したか?

以上が物語の結末です!では、一体この物語は何を暗示したのか?

1.意次から定信に政権が移行したこと

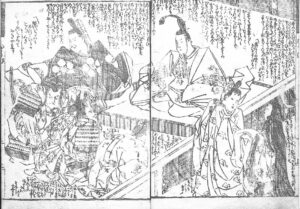

こちらの図を見てください!

こちらは贅沢にふけるようになった人々を戒めるために醍醐天皇が豪華絢爛な御衣を脱ぎ粗末な綿の衣に着替えられているところ。これは寛政の改革の倹約令と被せています。醍醐天皇はは当時の将軍こと徳川家斉を指しているのかなと。また、道真によって殺されたという高官たちは意次を、そして道真の子こと菅原敦茂は定信を暗示したのかと思われます。要するに、田沼派が追い落とされ政権が定信に移ったということ物語で言ってるのかなと思われます。

2.表層で騒ぐ武士たち

天皇が粗末な衣を着ていると聞けば我も我もと粗末な服を来て弓を持って町を徘徊する人がでてきました。そのため、弓術の稽古の代わりだと言って瀬戸物屋の店先の商品をだしぬけに射抜いてしまう人が出てきました。こんな感じですね。

また、義経のように千人斬りをして剣術の腕を磨きたいものの、実際に斬ると後々面倒だから毎晩橋の上で往来の人々を木刀でなぐりつける人もいました。この描写は幕府のお触れの意味を全く理解しないで表層だけで騒ぎ立てる武士たちを表しています。そしてらそれをうまく制御できず正論ばかり掲げる幕府をからかってもいます。

3.定信を皮肉でディスる

「鸚鵡返文武二道」の序文をみてください!

古代中国の礼儀作法を記録した曲礼には「鸚鵡はうまく言葉を話すが所詮は鳥であって人間ではない。遊女はおしゃべりがうまいが論理的に話しているのではない」という。私(春町)も絵草子を書いているといっても他人の真似をしているにすぎない。鸚鵡に似た九官鳥のたぐいであろうかなどと思う次第である。

この序文は何を言いたいのか?実は定信は「鸚鵡言」という書を書いているのです。学問について、政治についてなど、定信が理想とする「こうあるべき」という教えが書かれています。これは出版はされていないものの当時の人は盛んにこの教えを書き写して読んでいたそうです。要するに、すでに序文やタイトルから定信を暗示してからかっているということです。さすがに定信も自身に対する風刺や皮肉だと気づいたでしょうね。

かなりの大ヒット!

1789年こ正月に重三郎の耕書堂から発売された「鸚鵡返文武二道」は大人気となりました。特に「万石通」の後編に当たる「鸚鵡返文武二道」の売れ行きがすごく2〜3月まで江戸市中を賑わせたそうです。しかも、そこまでの流行は近年見たことがないそうです。その結果、累計として15,000部も売れたそうです。

春町の最期

もちろん、皮肉作品なので絶版処分とし春町を呼び出しました。ただ、春町は病気なので猶予をくださいと時間を稼いだため根本的な問題解決にはなりません。一方で江戸市中では早くから本作について「実は藩主の松平信義が定信を批判するために書いたものを家臣である春町の名前で世に出させた」という噂が広がっていました。春町は自分で責任を負う覚悟はしていたもの、主君に迷惑をかけては死んだとしても死に切れません。ですが、1789年7月7日に春町は突如として世を去ってしまいました。その死因は病死とも自害とも言われています。

まとめ

話の内容を見る限り武士が滑稽ですね。凧上げのシーンがおいってなってしまいましたwwwwww。凧上げで天下を収められるわけないじゃないですかwwwwww。まあ、この滑稽さが売れたんでしょうね。ただ、この作品は皮肉だからこそ面白いで済まされるものではありませんでしたね。それ故に売れてても絶版かつ作者のお咎め案件になるのかなと思われます。以上です!最後まで読んでいただきありがとうございました。

りかちゅう