どうも、りかちゅうです!鎌倉殿でもウザキャラを演じたあの男が「べらぼう」にてまたウザキャラを演じることになります。なんで生田斗真ってウザキャラが似合うんですかね?まあ、そんなことはさておき、その生田斗真は「べらぼう」では一橋治済という男を演じます。その男は将軍にはなってないものの幕府を牛耳っていました。ある経緯で将軍の父になれましたし。一体何者なのか?この記事にて話しますね!

index

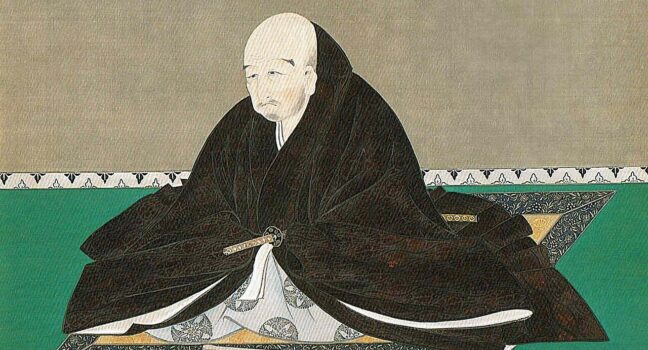

一橋治済のプロフィール

「べらぼう」では悪どい役というポジションになりそうな男ですね。一体どういう人なのか?まずはプロフィールから見ていきましょう!

名前 一橋治済

生年月日 1751年12月23日

没年 1827年3月17日(享年75歳)

備考

息子の家斉は11代将軍とした男です。だから、治済はあの幻の将軍を殺した犯人説にもなってきます。しかも、彼は田沼意次に代わって松平定信を擁立するのに功を成した人物です。まあ、治済は松平定信とも対立したんですけどね。それ故に江戸の怪物とも言われました。

一橋家とはどんな家?

以上が治済のプロフィールです。裏の権力者とはこういうことですね。にしても、なぜ彼は裏の権力者になれたのか?そこに関しても話しますね!

一橋家は御三卿の1つ

一橋家は御三卿と呼ばれる家柄の1つです。御三卿とは将軍家に後継ぎがなかったときに世継ぎを出す家柄として設置された家です。田安家、一橋家、清水家の3つです。御三卿の特徴としては当主は江戸城内に屋敷を与えられて住み、大奥にも出入りできる存在です。また、御三卿は紀伊徳川家、尾張徳川家、水戸徳川家の「御三家」のように藩を治めてはいませんでした。

どの家が将軍を輩出させたか

御三卿のなかで将軍を輩出したのは一橋家のみです。しょうさいとしては11代将軍徳川家斉と15代将軍徳川慶喜です。ちなみに、家斉から家茂まで一橋治済と徳川家斉の血筋が続きました。慶喜の場合は一橋治済の養子になっただけなので血縁関係ではないです。ただ、これって後半は一橋家が徳川家を乗っ取ったと言っても過言ではないですね。

一橋治済の人生

このような家だから治済は裏の権力者となれました。では、彼はどのような人生を歩んだのか?

1.生い立ち

治済は1751年に一橋家初代当主こと一橋宗尹の4男として誕生。一橋宗尹は8代将軍徳川吉宗の4男です。となると、治済は吉宗の孫でさね。治済は4男なのに7歳で後継ぎとなり13歳で一橋家の当主となりました。なんでそうなったのか?長男の松平重昌、3男の松平重富は一橋家を出て福井藩の11代・12代藩主となったからです。また、次男は若くして亡くなったそうです。そういう経緯から治済が一橋家を継ぐことになりました。

2.16歳で結婚

治済は16歳のとき京極宮公仁親王の娘を正室に迎えました。幕末になればなるほど公武合体感が強いですね。治済は正室との間に子はできませんでした。ですが、3人以上の側室との間に13人の子を作りました。側室のなかでも有名なのが紀州藩士から旗本となった岩本正利の娘です。彼女は11代将軍徳川家斉の生母です。名前は「お富の方」です。治済は10代将軍徳川家治の時代に大奥で「奥女中」として勤めていたお富の方に惚れ込み、徳川家治に頼んで自分の側室にしたそうです。

3.自分の嫡男が将軍になる

1773年にお富の方は嫡男の豊千代を出産しました。これが治済にとっていい機会になりました。実はこの年徳川家治の嫡男こと徳川家基が18歳で急死したため豊千代が徳川家治の養子に選ばれたのです。それから、豊千代は徳川家斉と名乗り一橋家の屋敷を出て江戸城西の丸に入りました。豊千代と徳川家治の養子縁組に関しては田沼意次の強い働きかけと大奥のあと押しもあったそうです。

4.将軍の父というポジションを得る

家斉は15歳で江戸幕府第11代将軍に就任してから治済は将軍の父として幕政に関与するようになりました。一方で家斉は田沼意次を罷免し松平定信を老中にします。これは15歳の治済の指示によるものです。松平定信は農業重視と財政引き締めの政策こと寛政の改革をはじめます。田沼意次の重商主義とは真逆ですね。その影響で歌舞伎や浮世絵、吉原を舞台にした大人向けの黄表紙など風紀の乱れと見なして弾圧を行います。

この改革で江戸幕府の財政は一旦は改善したものの、極端な言論統制や町人の生活にまで及ぶ倹約令のせいで人々の不満は高まっていきました。その結果、松平定信は6年で老中を解任されることになります。

5.松平定信を解任する引き金を作る

松平定信の解任の引き金となったのが治済の大御所をめぐる問題でした。1788年に家斉は治済を大御所にしようと画策しました。大御所とは隠居した将軍を指す尊称です。これは実質的には大きな権力を持つ存在ということになります。ですが、松平定信はこの動きに異議を唱えます。なんでなのか?

実は同時期に朝廷でも似たような事件があったからです。当時の天皇であった119代光格天皇がお父さんの閑院宮直仁親王に対し太上天皇の尊号を贈ろうとしました。ですが、閑院宮直仁親王は皇族ではあるものの、天皇には即位していなかったという理由で松平定信をはじめとする江戸幕府側が反対しました。そして、松平定信はこの件に関係した武家伝奏を処罰しました。それもあって、松平定信は治済を大御所にする案に関しても反対します。すると、治済と家斉の親子はこの対応に怒り松平定信を老中から退任させてしまったのです。

6.家督を譲る

松平定信が解任してから治済と家斉は松平定信の配下にいた幕臣を登用しました。そのため、20数年間は寛政の改革路線を継続できたそうです。ですが、寛政の改革に携わった幕臣が高齢などを理由に離職すると1817年に田沼意次派だった水野忠成を老中に据えてから賄賂政治が横行しました。とは言えども、家斉は将軍在位50年その後大御所として4年にわたり権力の座に就きました。一方で治済は松平定信を老中より退任させた6年後の1799年に一橋家の家督を6男の一橋斉敦に譲りました。

7.最期

治済は1818年には剃髪して僧侶となり「穆翁」を名乗りました。なんか向島に豪華な下屋敷を構えるなど大胆な生活をしていたそうです。また、治済は高僧が宮中に参内する際に着用する「裘袋」を天皇より許されました。このように、治済は1827年の亡くなるまで幕政に大きな影響力を与えたそうです。それもあって、徳川家斉が自分の思うように動けたのは治済の死後だったとも言われています。

一橋治済の評価

治済はその派手な暮らしぶりから、幕末の儒学者「五弓久文」に先憂後楽の逆を行く「天下の楽に先んじて楽しむ」人物であると評されました。「先憂後楽」とは「人よりも先に憂い、人よりもあとに楽しむ」と言う意味です。そう評されたのが松平定信です。このように、2人は真逆です。これら2人が対立するのも無理ないですね。

まとめ

記事書いてて思うのが生田斗真にやらせたくなる役ですね。生田斗真しかやれないのではと思いました。それくらい裏の権力者として牛耳っている奴だなと。田沼意次も松平定信も追いやっちゃうあたりとかまさにそうなのかなと思われます。両方とも潰して自分が牛耳りたいってことですからね。ここまできたら大御所に行こうと思えば行けそうでしたが行かなかったんですね。まあ、とにかく、このような行動見てもこの男は江戸の怪物と言われるのも無理ないでしょう!以上です!最後まで読んでいただきありがとうございました。

ピンバック: 江戸文化時代の黒幕!一橋治済の実態! - Rikachu’s theory