どうも、りかちゅうです!瀬川のロスから少しだけ時間が経ちましたね。次にやってくる女の子は重三郎の奥さんではないです。とある、女の子を挟みます。それが「誰袖」という女の子です。彼女は瀬川と同じように売れっ子の花魁です。吉原細見にも誰袖の名前はあります。ですが、身請けされたため気づいたら名前が消えたました。一体何者なのか?この記事にて話しますね!

index

誰袖のプロフィール

誰袖は現実にはいましたがデータというデータもないです。ただ、「べらぼう」では瀬川の次とも言える女なので書けるところだけ書きました!

名前 誰袖

かをりという名前があったとか?読み方は「だれそで」ではなく「だがそで」です。また、瀬川同様源氏名です。

生年月日 不明

没年 不明

備考

大文字屋の売れっ子遊女です。生い立ちなどは不明ですが誰袖がいたことは事実です。

誰袖という源氏名の由来

誰袖という源氏名は「誰の袖」という意味からきています。元ネタは「古今和歌集」に採録された和歌の1つです。こちらです!

色よりも 香こそあはれと 思ほゆれ

誰が袖ふれし 宿の梅ぞも梅の花はその姿も美しいが、それ以上に香りこそが魅力的だとは思わないか。ところで、この残り香は誰の袖に薫きしめたものだろうか?

平安時代の貴族たちはあまり身体を洗えていませんでした。なんか不潔ですね。そのため、衣服に香を薫いて体臭を隠す文化があったそうです。その梅の香りは花ではなく香のの匂いです。それ故に「この残り香は誰の袖に薫きしめた」って意味になるのかなと思われます。

「吉原傾城 新美人合自筆鏡」に誰袖がいる?!

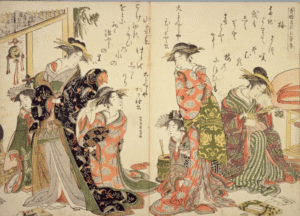

北尾政演(山東京伝)によって描かれた「吉原傾城・新美人合自筆鏡」は「青楼名君自筆集」をまとめたものです。これに大文字屋の誰袖が描かれています。

以下の図の左から2人目が誰袖です。

誰袖の人生

このように、誰袖は実在しています。では、どんな人生だったのか?これから話しますね!

1.実在はしている!

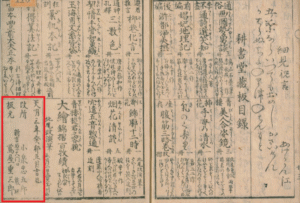

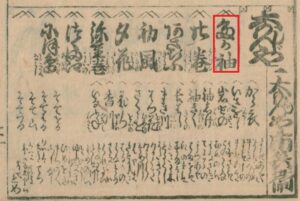

誰袖の生い立ちなどは不明です。ですが、誰袖がいたという証拠はあの絵以外にもあります。「吉原細見 五葉枩」では1783年ごろに大文字屋の「呼出」としてその名前が確認できます。版元は重三郎です。

真ん中の赤で囲んだ箇所に「たがそで」と書かれています。ちなみな、遊女の名前の上には印があります。これは遊女の格を示しています。「たがそで」の横には「よび出し」と書かれていますね。

呼出とは遊女の中でも最高ランクです。呼出は客引きをせずお客から呼び出されるまで自室で待っていられる身分です。誰袖はお客から指名されるほど評判であったことが分かります。瀬川並みの花魁ってことですね?

2.誰袖の名前が消えた?

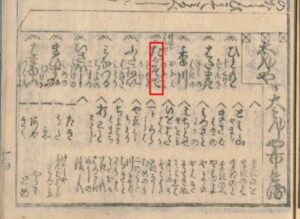

誰袖は格の高いです。ですが、1784年1月に発行された吉原細見には「誰袖」の名前がないです。

実は誰袖なんですが1784年に身請けされました。ですので、これからその話をしますね!

3.誰袖の身請け

実は誰袖は1784年ごろに旗本の土山宗次郎に1200両という巨額で身請けされました。土山宗次郎は田沼意次の側近であり勘定組頭を勤める能吏です。もちろん、この身請けは江戸市中でも話題となり誰袖はお高い花魁としてその名を知らしめることとなります。

というか、1200両ってどれくらいの額なのか?五代目瀬川が鳥山検校に身請けされた1400両です。瀬川よりかは少し額が落ちます。それでも1200両は現代の貨幣価値で約1億2000万円ほどです。一般人は宝くじ当てないと得られない額ですよ。それくらい誰袖は売れっ子花魁であることが伺えます。

3.短かった結婚生活

彼女の結婚生活は、長く続きませんでした。実は田沼意次が失脚してから土山宗次郎の悪事がバレます。誰袖を身請けした時のお金は土山宗次郎が横領したお金でした。鳥山検校が高利貸し屋で得たお金ならば土山宗次郎は盗んだ金なんですね。

そのため、土山宗次郎は逃亡しました。その際に平秩東作が彼を匿っていました。ですが、結局は見つかり2人は身請けから3年後の1787年に斬首されました。こうして誰袖の短い結婚生活は幕を下ろしました。その後彼女がどうなったのか、詳しいことは伝わっていません。

誰袖の狂歌

当時の高級遊女は、美貌だけでなく知的面も素晴らしいです。誰袖だってそうです。例えば、1783年に出版された「萬載狂歌集」ではこんな狂歌を寄せています。

わすれんと かねて祈りし 紙入れの

などさらさらに 人の恋しきもう忘れようと前から思っているのに、あの人から貰った紙入れを見ると、あの人が恋しくて狂おしくてならない。

結ばれないと分かっているし見れば苦しいだけ。なのに、前に貰った紙入れをどうしても捨てられない葛藤を和歌にしています。ちなみに、この和歌は『萬葉集』からの本歌取り(元の短歌はこちらです。多摩川に さらす手作り さらさらに何ぞこの児の ここだ悲しき)。をしたそうです。

重三郎との関係

史実では2人の関係は同じ吉原の人間ってだけなのかなと思われます。ですが、「べらぼう」での2人の関係はちょっと違います。なんと誰袖は重三郎に恋するそうですよ?誰袖から慕うシーンはたくさん出てるかと思われます。一方で重三郎はどうなのかは見えないですね。嫌ってはないけど吉原の人間同士恋愛は御法度だからこそグイグイはしないのかなと思われます。まあ、重三郎にはいつだって瀬川がいますもんね!

その後「ただそで」が誕生する

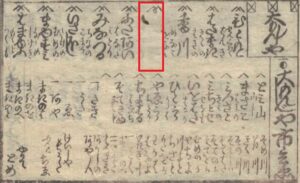

誰袖が身請けされてから約10年後の1795年に発行された吉原細見の大文字屋を見るとその時代にも「ただそで」と呼ばれた花魁がいたことがわかります。

「袖」のところだけが被っていますね。この「ただそで」は大文字屋の売れっ子として受け継がれていたのか気になりますね。

まとめ

「べらぼう」ではどのように描かれるんですかね?一説によるとあの狂歌は重三郎に向けた歌になりそうという話も出ています。花魁だから重三郎に恋しても報われないし身請けの話もあるからそっちに行かないといけないと。瀬川と似たようなものを感じますね。あと、個人的には誰袖と土山宗次郎が別れてからどうなるのかは気になります。重三郎の元へ行くんですかね?とにかく、誰袖がどんな立ち位置になるのかは気になっています。以上です!最後まで読んでいただきありがとうございました。

りかちゅう