どうも、りかちゅうです!今回の記事は「鎌倉殿の13人」を思い出す内容です。なぜなら、鎌倉殿のイケメン担当こと武士の鑑でもある畠山重忠が登場する作品を紹介するからです。その作品名は「文武二道万石通」です。この作品は出版統制令を皮肉で批判するために重三郎の店で出版されました。この作品はヒットしたものの、定信がブチ切れて絶版となりました。皮肉が許せなかったんでしょうね。笑えても怒らせる作品ってどんなものと思いますね。ですので、この記事にて「文武二道万石通」の話をしますね!

index

定信の出版統制令

「文武二道万石通」の前に出版統制令のことを知らないと掴めないでしょうね。ですので、まずは出版統制令について話しますね!

定信は質素倹約を促すたてに武士への文武奨励などを基本政策とした「寛政の改革」を行いました。その政策の1つに出版統制令がありました。まあ、江戸時代の出版統制は実は定信が初めて施行したわけではないんですねどね。ただ、規制が緩くなり重三郎が活躍した1781年から1789年には好色本も公儀を皮肉った草双紙もおおっぴらに流通していました。そこで、定信はまた規制を強めようと1790年5月なら出版統制令を再開します。

※出版統制令の詳細はこちらの記事を見てください!

「文武二道万石通」とはどんな作品?

以上が出版統制令です。「文武二道万石通」はこの統制令が本格的になる前に絶版しました。一体どんな作品なのか?

概要

「文武二道万石通」とは1788年刊行した黄表紙で全三冊で成り立ってる作品です。朋誠堂喜三二が物語を書き、喜多川行麿が絵を描きました。この作品の目的は寛政の改革の世相を風刺したもので人気を得ました。ですが、幕府より絶版の処分を受けました。

処分を受けた正確な時期は不明ですが、近世文学研究者の佐藤至子さん曰くは寛1789年3月以降だったと指摘しています。となると、出版統制の町触以前だった可能性もあります。そう考えると寛政の改革の早い時期に目を付けられていた可能性は高いです。

あらすじ

寛政の改革を風刺した滑稽本です。治世が平穏になったことで無事は文武いずれにも秀でず「ぬらくら武士」となっていました。そのなて、大名・小名たちは頼朝の命を受けた畠山重忠によって箱根の湯治に送られました。そこで、各々が文か武かの道に振り分けられるかと思いきや、彼らはみんなしてそれぞれ勝手な行動をとり文武の道から逸脱しました。要するに、ぐうたら武士たちのエンターテイメントってことですね。

「文武二道万石通」の詳細

このように、「文武二道万石通」の武士たちはぐうたらになってしまいました。では、それがどう定信の政治と関連するのか?そして、どんな話なのか?

1.ぬらくら武士を富士山の人穴き集める

ある日、頼朝が畠山重忠を呼び出しました。理由は泰平の世だと武士は文武のうち武がおろそかにされてしまうからです。そこで、頼朝は重忠に現状を把握するために鎌倉では文武どちらの資質を備えた者が多いか御家人たちを調べよるように頼みました。そしたら、重忠は文と武、そしてどちらでもない「ぬらくら武士」も調べましょうと答えました。武士の鑑は抜かりないですね。それで、重忠はさっそく御家人たちを富士山の人穴へ集めます。人穴の中には様々な横道があります。そのため、それぞれの気質に応じて別々の出口へと誘導されていくそうです。

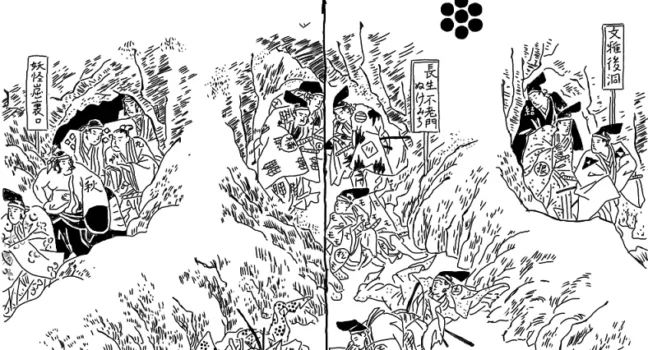

詳細としては文の気質を持つ者は文雅洞から、武の気質を備えた者は妖怪窟から出るそうです。ですが、文にも武にも心得のない「ぬらくら武士」たちは長生不老門から出てるらしいです。なぜなら、文雅洞は「俗物の立ち入りを許さず」とあり、妖怪窟は「軟弱者は立ち入るべからず」と書かれているからです。ぬらくら武士からしたらどちらも行けないですね。それで、結果は武の方が文よりも若干多いとわかりました。ですが、重忠は最も多かった「ぬらくら武士」をどうしようかと考えました。重忠はストイックですね。

2.ぬらくら武士の温泉旅行

重忠は工藤祐経と結城朝光を呼び出し、ぬらくら武士たちに休暇を与え箱根へ湯治に行かせました。なぜなら、あえて泳がすことでぬらくら武士たちが何してるのかを把握する事ができるからです。その休暇は21日間です。ぬらくら武士は何をしていたか?

まず、箱根湯本では、蹴鞠やジャンケン、聞香に茶の湯していました。塔ノ沢では、将棋にカルタ、連歌などで盛り上がります。それで終わりではないです。堂ヶ嶋では、能に乱舞に魚釣り、人によっては投網を持ち出す人までいました。さらに、芦の湯では地獄谷でナンパしたり、盗賊に身ぐるみはがされたりしました。もちろん、この様子は重忠たちはしっかりと監視していました。

※ぬらくら他のところでも遊び呆けてましたが長いので割愛します。

3. 休暇終わりに足止めに遭う

重忠は御家人それぞれの遊びぶりをあえてこじつけでも例えば文武に分類することにします。茶道、香道、華道、蹴鞠、俳諧などは文で囲碁、将棋、乱舞、釣り、投網、相撲などは武です。まあ、どうしても割り振れない奴は筋金入りの「ぬらくら武士」に認定されたんでしょうね。そんなことを考えていたらぬらくら武士の休暇も終わり御家人たちは鎌倉へ帰ろうとします。ですが、大磯の辺りで川が増水し足止めを食ってしまいました。そこで、御家人たちはせっかくだから遊んで行こうとなり大磯の遊郭に半月ばかりも逗留し女遊びをします。

女郎屋の方もここぞとばかり稼いでやろうと値上げをしまくりました。そのため、御家人たちはとうとう三万両のツケを発生させちゃきました。これはお金を払わないと帰れないですね。そこで、御家人たちは無間の鐘をついて金を出そうしました。その際に、揃いの浴衣に着替えて手に手に柄杓を持ち池を手水鉢に見立てて打ちつけようと振り上げます。ちなみに、無間の鐘とはつけば死後無間地獄に堕ちるが現世ではどんな願いも叶うとされる観音寺の伝承です。そしたら、なぜか都合よく3万両もの大金が池の中から湧き出します。

4.お金は重忠が用意したもの

実はこのお金は重忠が用意しておいたもので川止めも重忠の計略によるものでした。そして、鎌倉に帰り着いた御家人たちはこれまでのていたらくの件で頼朝に叱られました。頼朝は「文とも武とも(ウンともスンとも)言ってみろ!」と怒ったらしいです。情けない御家人たちは返す言葉もなくただ両手をつきひれ伏しました。

物語のポイント

「文とも武とも」と「ウンともスンとも」を掛けた洒落がこの作品のポイントです。そして、この一言で物語はオチを迎えます。また、この作品は田沼政権において武士たちが奢侈に流れ、軟弱化してしまった様子を風刺していました。ぬらくら武士たちには主に田沼派が当てられました。そのため、滑稽な様子が読者の笑いを誘ったそうです。ちなみに、タイトルの万石通とは収穫した稲穂を選り分ける農具で千石通とも言います。これは重忠が御家人たちを文武と「ぬらくら武士」に選り分けた様子とかけてるのかなと思われます。

このように、この作品は田沼叩きかつ定信アゲの内容ではあります。そのため、はじめは見逃していたようです。ですが、1789年に出版された恋川春町の「鸚鵡返文武二道」、唐来参和の「天下一面鏡梅鉢」などと共に絶版処分とされてしまいました。

まとめ

よくよく考えたらこの作品は定信を肯定してるはずなんですよね。それなのに、定信はお怒りなんですね。出版元が意次推しだから余計に深く考えたのかもしれませんが。ただ、内容的には定信を怒らせるものでもないからこそ絶版は理不尽な一面はあるのかなと思われます。以上です!最後まで読んでいただきありがとうございました。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

りかちゅう