どうも、りかちゅうです!東洲斎写楽という人物は教科書で見たことある人はいると思います。そんな人覚えてないよというかもしれませんね。ただ、江戸の文化時代にちゃんと載ってますよ?私でもなんとなく分かってましたから!ただ、この東洲斎写楽なんですが教科書に載っているものの、mysterious浮世絵師なんです。突然登場して早くして突然消えました。何者とおもい

index

東洲斎写楽って何者?

生年月日や没年は不詳です。どこで生まれたかだって分かりません。ただ、東洲斎写楽が活動したのは、1794~1795年の約10ヵ月間です。ちなみに、写楽は歌舞伎役者を描いた役者絵を中心に描いていています。そのため、取材した歌舞伎演目の上演時期が影響するため作品は4つの時期に分けられます。

東洲斎写楽の人生

人生とは言っても謎が多いのでそこまで話すこともないです。ただ、分かることだけ話しますね!

1.プロデューサーは重三郎!

写楽の作品はすべて重三郎の手で出版されています。しかも、写楽は1794年に突然登場しました。そして、およそ10ヵ月の間に145点余りの作品が発表されました。ただ、代表的な傑作はほとんどが第1期に集中しています。

2.初っ端から28枚の役者絵を描く

1794年5月に写楽は新進気鋭の浮世絵師として28枚の役者絵を発表します。28枚とも大判の大首絵で、何より人々が驚いたのは役者の顔付きが強調されていることでした。ちなみに、役者絵とは歌舞伎や芝居のファンが役者の姿を見て楽しむものです。今でいうアイドル誌やブロマイドのようなものです。そのため、描かれる役者は美化されたり役柄の設定に合わせて描かれたりするものでした。

ですが、写楽はそうした慣例には囚われません。役者が鷲鼻ならしっかり鷲鼻に、あごが大きいのならそのあごを目立つように描きました。このように、写楽は役者の顔が持つ個性を大胆に表ています、さらに、表情やポーズもダイナミックに描き、時には誇張・変形を駆使して印象的に仕上げてました。

3.斬新さがヒット!

写楽のデビュー作は斬新な作風ゆえに当時は賛否両論あったとそうですが現代ではデビュー作の多くが写楽の代表作として広く知られています。例えば、「市川鰕蔵の竹村定之進」「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」「四代目岩井半四郎の乳人重の井」などの有名作品は、ポスター等で目にしたことがあるという方も多いかと思われます。ちなみに、「市川鰕蔵の竹村定之進」はこちらです!

それまで無名だった新人浮世絵師の作品が一気に28枚も発刊されるだけでも話題になりますがそれだけではないです。なんと、そのすべての背景に「雲母摺」が用いられているのも特筆すべき点でした。雲母摺とは、雲母という鉱石を粉末にして背景に塗り込み輝きを演出する手法です。

3.わずか10ヶ月で去る

写楽の絵は人気になったものの、あとになるほど絵の精彩を欠くようになり、版画としての品質は下がっていったのです。そのため、1795年の正月に写楽は正月に10数点の作品を発表しましたが評価は微妙でした。そして、この第4期の作品を最後に写楽は筆を折り突如として姿を消してました。その後のことは不明ですが。

東洲斎写楽の絵の時期

何度も言っていますが写楽の絵の時期は4つです。ですので、その時期の解説をこれからしますね!

1.第一期

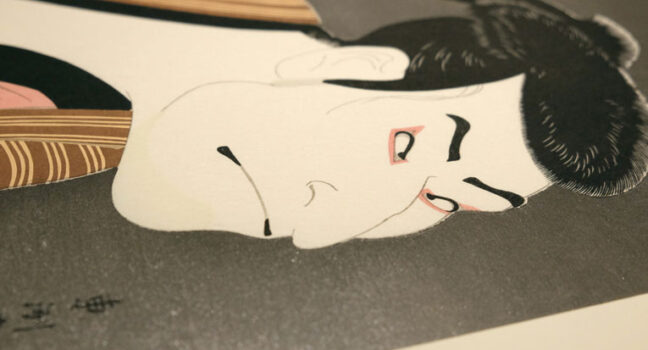

1794年5月に描いた28作品が第一期です。登場と同時に描かれたこの時期の作品は最も評価が高く、写楽のなかでも有名な作品が多いのが特徴です。「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」や「二代目瀬川富三郎の大岸蔵人の妻やどり木」などがその時期です。ちなみに、三代目大谷鬼次の江戸兵衛はこちらです!

2.第二期

1794年7~8月の作品です。この時期は歌舞伎役者の全身像が多く描かれているのが特徴で「三代目大谷鬼次の川島治部五郎」や「市川男女蔵の富田兵太郎」などの作品がその時期です。ちなみに、「三代目大谷鬼次の川島治部五郎」はこちらです!

3.第三期

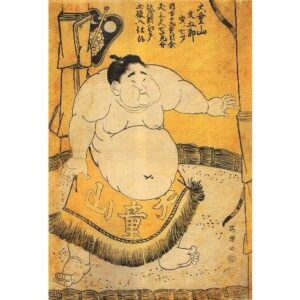

1794年11月に描かれ、「顔見世狂言」などの44枚や細版全身絵、相撲絵なども描かれました。特に代表的な作品は「大童山土俵入」です。

第三期の作品では役者の背景に舞台装置や小道具が描かれるようになりました。そのため、単なる肖像画ではなく物語性を感じさせる構図が増えました。また、写楽はこの時期に亡くなった役者を再現する作品も登場しています。ちなみに、第三期の作品数は60点以上と最も多かったです。一方で商業的な側面が強くなったともいわれています。

4.第四期

1795年の正月ころです。作品には初期の輝きが薄れ独特の魅力がみられなくなりました。ただ、この時期の作品は細部まで丁寧に描かれているため衣裳の柄や皺、背景の花などが細かく表現されています。ですが、役者たちの表情は乏しく動きも緩慢でした。これは写楽が持っていた独創性が次第に失われていったことが伺えますね。

なぜmysteriousと言われるのか?

ここまで色々描いているのに東洲斎写楽の生年月日や没年か分かってないからでしょうね。ですが、それ以外にも理由があります。ですので、その話をしますね!

1.後半の作風や画力が違う

写楽の作品は1期から4期に分けられていますが最後の方になるにつれて「画風が変わった」といわれています。そのため、本当に同一人物が描いたのかと疑問視されていたようです。

また、1期から4期の変化においては「複数人が関わっていたのではないか」「工房で制作されていたのではないか」などの説が生まれました。まあ、短期間で大量の作品を発表している時点でmysteriousに思いますよね。そして、今も真相は解明されていません。

2.特定できる情報が少ないから

写楽はここまで描いているのに正体がまったくわかっていないんです。本名や出身地はもちろん、絵師としての経歴も不明です。それなのに、わずか10ヶ月に突如姿を消しました。このように、急激な画風の変化や短期間の活動の影響でさまざまな噂が立ち最終的には「正体不明の謎の浮世絵師」として語り継がれることとなったのです。

写楽の正体

mysteriousとはこういうことですね。それもあって、彼の正体の説はいくつかあります。ですので、その話をしますね!

1.架空人物説

写楽活動期間は4期に分けて特徴付けられているのは何度も言っていますがそれぞれの期間では作風そのものに大きな差が見られるのです。第1期は大首絵の傑作揃い、第2期には全身画を発表しています。さらに、第3期にはそれまで描かれなかった背景が入るようになりました。このように、活動期間によって作風や画力の違いが見られるため別人が手がけたという説や工房で作られたという説もあります。

2.中の人は別の絵師?

写楽の作品は初期には非常に高い画力を示していました。そのため、葛飾北斎や歌麿、歌川豊国など第一線で活躍していた浮世絵師が東洲斎写楽という別名で描いたという説があります。また、円山応挙や谷文晁など浮世絵以外の絵画で名を成した絵師が正体であるとする説もあひます。さらには、重三郎こそが東洲斎写楽本人だという説まで出ました。

3.斎藤十郎兵衛説

写楽の正体で最も有力視されているのが、能役者の斎藤十郎兵衛という説です。この説の根拠は1844年に斎藤月岑が著した「増補浮世絵類考」の記述にあります。その作品には写楽斎の項目まありましてそこには「俗称斎藤十郎兵衛、八丁堀に住す。阿州侯の能役者也」と書かれています。意味は「本名は斎藤十郎兵衛で、江戸八丁堀に住み、阿波徳島藩主・蜂須賀家に仕える能役者である」です。

まあ、八丁堀にある徳島藩の屋敷にはお抱えの能役者が住んでいたそうですからね?また、写楽の作品には役者の表情や舞台での動きが巧みに表現されているため能役者だからこそ描けたのではないかといわれているようです。

まとめ

教科書に載ってるからちゃんとした人物かと思ったらこんなにmysteriousとは思いませんでした。mysteriousなのに載るってことは相当の実績を残したんでしょうね。ただ、正体不明となると本当はいない可能性があってもおかしくないと思われるのは無理ないとは思っています。以上です!最後まで読んでいただきありがとうございました。