どうも、りかちゅうです!寛政の改革では出版統制令が発生してしまいました。倹約には娯楽はあかんという一貫からそのような統制令を出したんでしょうね。ただしても文化人はそんなもので諦めません!特に、「べらぼう」の主人公こと重三郎は逆に皮肉で対抗していました。さらに、重三郎は統制令があるのに、あえて吉原を題材にした話を出版しました。それを書いたのが山東京伝です。まあ、対抗した分2人とも処分を受けます。ですので、この記事にてその話をしますね!

index

出版統制令とは?

出版統制令とは寛政の改革の政策の1つです。もちろん、破ったら処罰されます。そのリスクを背負ってでも何かしちゃうのが重三郎らしいですね。また、この統制令のせいで庶民たちの楽しみまでなくなっちゃいました。そりゃ楽しい作品が少なくなったら庶民はお怒りですよね。それだから、定信は「白河の清き魚に住み替えて、元の濁りの田沼の恋しき」って言われちゃうんですよね。

※出版統制令の詳細についてはこちらを見てください!

山東京伝とはどんな人?

この絶版の話の前に今回の記事のキーパーソンでもある山東京伝とはどんな人かについてから先に話しますね!山東京伝とは浮世絵師でもあり作家でもある人です。元は浮世絵師からスタートしていました。14歳ごろから北尾政演の名前でやっていたとか。さらに、京伝は1778年の黄表紙「お花半七開帳利益札遊合」から作家としてのデビューをしました。それから、重三郎と出会いたくさんの作品をヒットしていきました!まあ、彼の話をすると長くなるのでこちらの記事を見てください!

出版統制令に対抗する重三郎と京伝

このように、寛政の改革が厳しかった故に文化面は不自由になりました。それでも、重三郎と京伝は対抗します。ですので、その話をこれからしますね!

1.出版統制令を甘く見てた?

出版統制令が出ているのにもかかわらず、重三郎は京伝に3作の執筆を依頼した。重三郎からしたら昔の人物に仮託していてかつ現代の風俗をあからさまに描くものではないから大丈夫だろうと考えていたそうです。そして京伝も、3作ともに「遊蕩にふける人々に対する教戒」という衣をまぶし、単なる好色本ではないように見せていたそうです。なんとかなりそうと思ったんでしょうね。

2.ついに3作リリース!

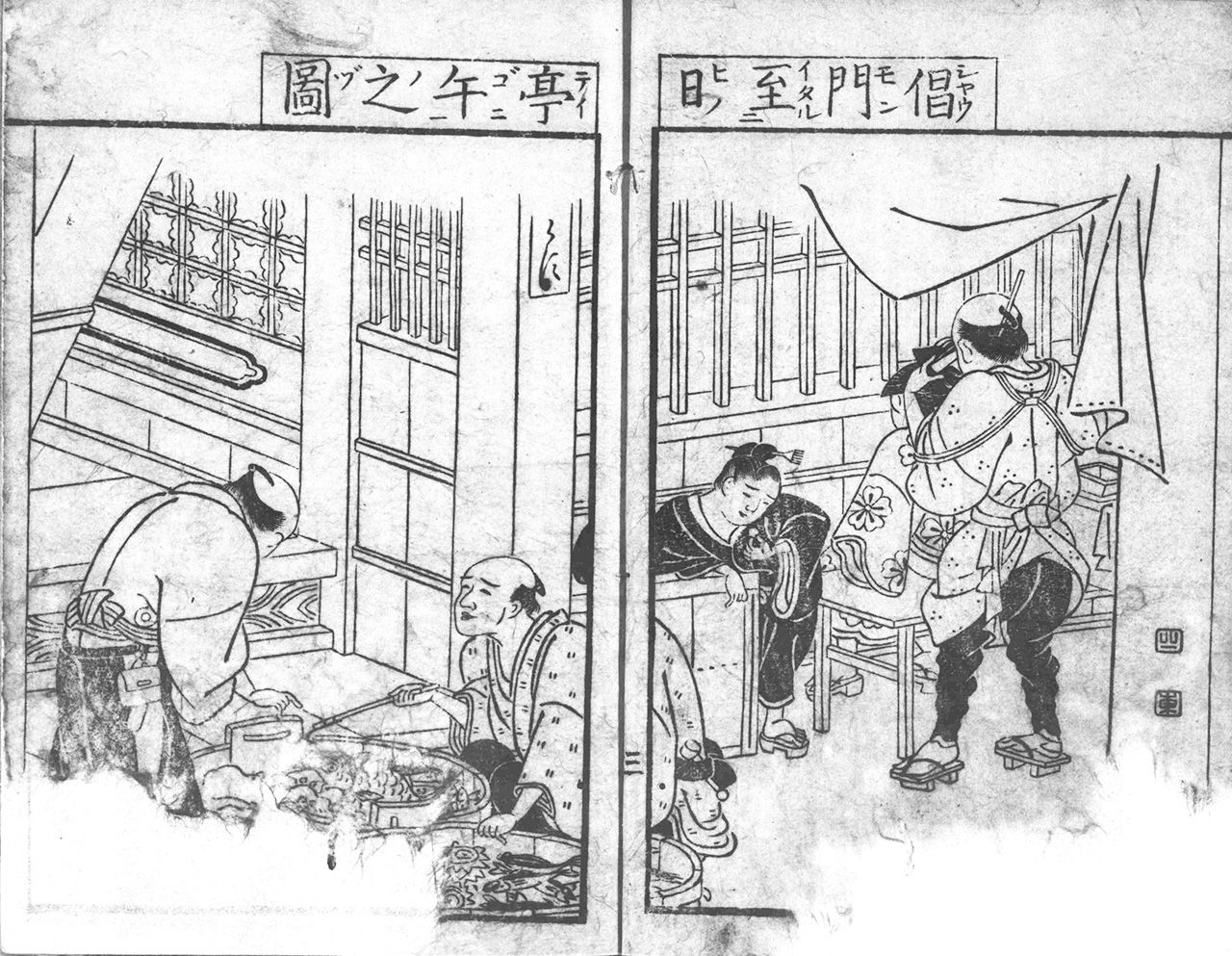

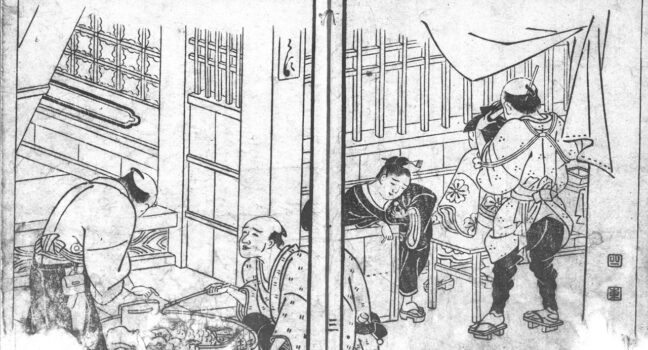

1791年に重三郎は京伝の洒落本3冊を出版しました。1作目は京伝の馴染みの街である深川の遊里風俗を「曾我物語」の世界に仮託した「仕懸文庫」です。2作目は遊廓・吉原での客と遊女のやりとりを「梅川忠兵衛」という人物を登場させながら描いた「娼妓絹籭」です。最後の3作目は遊女の日常生活を「夕霧伊左衛門」の登場人物に仮託した「青楼昼之世界錦之裏」です。

どの作品も浄瑠璃や歌舞伎でよく知られた人物を出し表向きは当世の江戸を舞台にした設定にしていたそうです。

3.幕府に咎められるオチ

寛政の改革は甘くなかったです。定信は白河の清き魚ですからね?1791年3月に重三郎と京伝は「改」に携わった地本問屋仲間行事であり京伝のお父さんこと伝左衛門が町奉行に呼び出されました。もちろん、2人は禁制を冒した科により罰を受けました。京伝からしたら親に咎められるってことですよね。

それで、重三郎は3作絶版のうえ、手鎖50日の刑を課されました。また、収入を半分とられました。また、京伝は手鎖50日の刑を課されました。伝左衛門は「急度叱り」だったそうです。

定信は老中退任後に文化人と接触してた?

絵巻物で「近世職人尽絵詞」というものがあります。これは定信が老中退任後に制作発案に関わったもしくは制作を指示したという説が強いです。この絵巻物は3巻からなり絵はすべて鍬形蕙斎のです。ちなまに、蕙斎は「鸚鵡返文武二道」の挿絵を描いた人でもあります。この作品は京伝のものではないですが絶版作品です。

また、絵に添える文章を寄せたのは、上巻は大田南畝、中巻は朋誠堂喜三二、下巻は山東京伝です。どの人物も定信が処罰を課した人です。これって定信は自ら処罰した作家たちを起用し作品の制作をしたってことですよ?きっと定信は公的な意味で処罰しためのの、本当は文化風俗に理解を示してはいたのかなと思われます。「べらぼう」でも定信はそんな一面を見せていますよね。

まとめ

恋川春町の「鸚鵡返文武二道」や朋誠堂喜三二の「文武二道万石通」の場合は幕府のやり方にたいする皮肉を書いていた作品ですね。この2作に関してもお怒りでしたね。ですが、京伝の場合はそういう系ではないです。むしろ、遊楽の話を書いていた感じです。まあ、たとえ皮肉作品でなくてもそれも禁じていたから罰したんでょうね。あの時の定信は倹約に命かけていましたし。

ただ、定信からしたら本当は文化好きだからこそ罰していたものの、本当は処罰をした人たちの作品を好んでいたのかなと思われます。むしろ、定信は本当は楽しんでいたのかなと思われます。以上です!

最後まで読んでいただきありがとうございました。